Création ou Évolution

Le Hasard peut-il engendrer l’Ordre ?

Dans le paysage intellectuel moderne, la théorie de l’évolution est souvent présentée comme un fait scientifique incontestable. Pour nous, chrétiens adventistes, qui lisons l’histoire de nos origines dans le livre de la Genèse, un dilemme se pose : comment concilier la foi et la science ? La réponse réside dans la compréhension de la nature même de la théorie de l’évolution : est-elle une science d'observation exacte ou un récit basé sur le hasard, qui demande une foi tout aussi grande ?

Cet article met en lumière les incohérences de la théorie de Darwin, rappelle que certains scientifiques eux-mêmes l’ont contestée, et confronte ce récit incertain avec la vision biblique d’une création ordonnée, intentionnelle et parfaite de Dieu.

Introduction

Les Lacunes Scientifiques de la Théorie de l’Évolution

Abiogénèse

L’abiogenèse : un scénario jamais observé

La théorie exige que la vie soit apparue spontanément à partir de matières inertes dans une « soupe primitive ». Pourtant, la loi de la biogenèse, établie par Louis Pasteur, stipule clairement que la vie ne provient que de la vie (Omne vivum ex vivo). Or, personne n’a jamais observé la matière morte s’organiser en vie. Les scientifiques Francis Crick (codécouvreur de l’ADN) ou encore Fred Hoyle ont eux-mêmes reconnu que l’idée qu’une cellule vivante ait pu surgir par hasard d’une combinaison chimique est statistiquement impossible.

Contrairement à ce hasard aveugle, Genèse 1 décrit un ordre précis, où Dieu crée chaque chose selon son espèce et lui donne une valeur et un rôle : la lumière séparée des ténèbres, les astres pour rythmer le temps, les animaux selon leur espèce, et enfin l’homme et la femme créés à l’image de Dieu. Il y a une intention, une progression logique, un ordre parfait – l’inverse du chaos aléatoire.

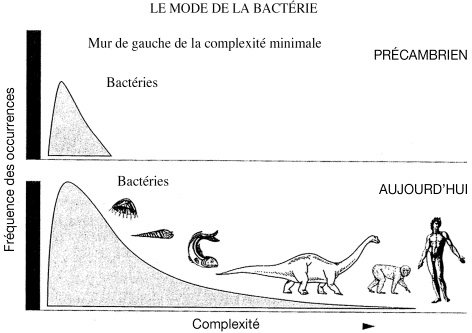

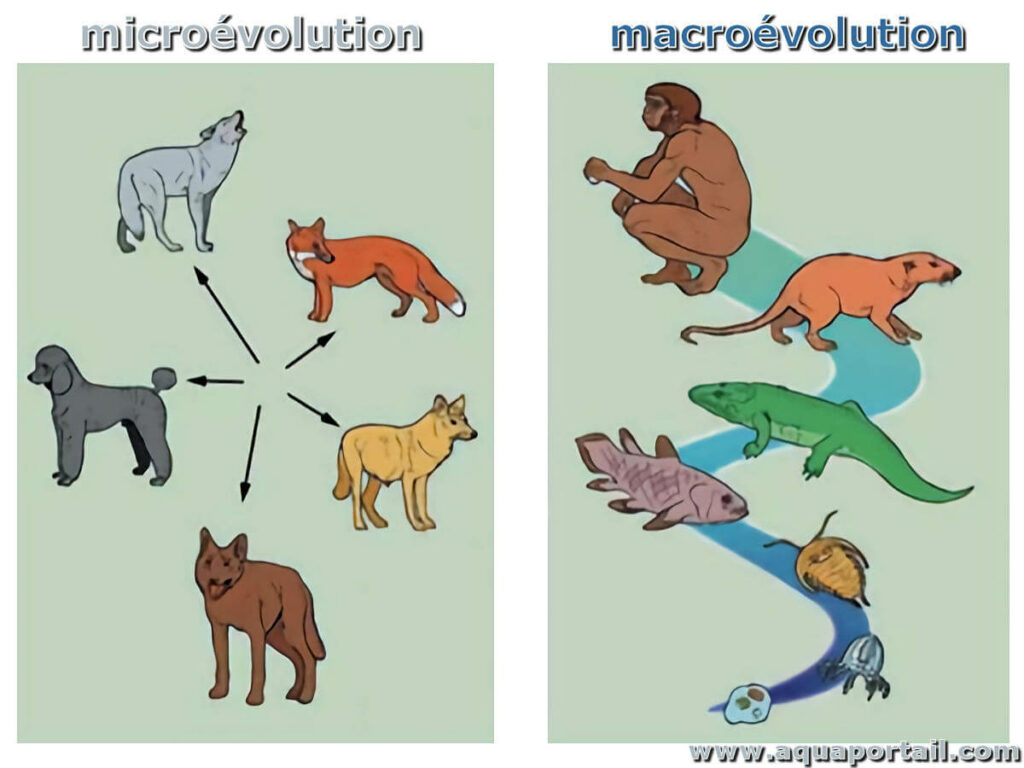

Les chaînons manquants toujours manquants

Si l’évolution était un processus continu et graduel, les archives fossiles devraient regorger de millions de formes intermédiaires. Mais ce que l’on observe, comme l’avoue l’évolutionniste Stephen Jay Gould, ce n’est pas une progression graduelle, mais des apparitions soudaines d’espèces pleinement formées suivies de longues périodes de stabilité. Les fameux « chaînons manquants » n’ont jamais été trouvés, malgré plus d’un siècle de recherches acharnées.

Cette complexité témoigne d’une intelligence bien supérieure à celle de l’homme. Dieu, dans Sa sagesse infinie, a conçu chaque détail avec un but précis. Comme Il le rappela à Job pour lui montrer la limite de la compréhension humaine :

« Où étais-tu quand je fondais la terre ? […] As-tu seulement commandé à la pluie depuis ta vie ? […] Qui a creusé des canaux pour les orages, et tracé la route de l’éclair et du tonnerre, pour arroser des terres sans habitants, un désert où il n’y a pas un homme, pour abreuver les solitudes arides et faire germer des prairies verdoyantes ? (Job 38:4, 25-27, BFC)

Ce passage ne montre pas un Dieu qui laisse le hasard et la sélection naturelle tout configurer. Au contraire, il révèle un Créateur attentif qui pourvoit même aux besoins des terres inhabitées. Si Dieu prend autant de soin à pourvoir à des écosystèmes que personne n’observe, à plus forte raison a-t-il conçu avec une intentionnalité parfaite les systèmes complexes qui permettent la vie elle-même. Chaque élément de la création, du plus grand au plus petit, porte la signature d’un Concepteur divin dont la science et l’ingénierie dépassent infiniment notre entendement.

La complexité irréductible

Des systèmes comme l'œil, l'oreille interne, le flagelle bactérien ou la coagulation sanguine sont faits de multiples parties interdépendantes. En retirer une seule les rend inutiles. Comment un mécanisme aussi complexe aurait-il pu émerger par petites étapes successives, chacune devant être immédiatement avantageuse ? Même Darwin avouait que si un organe complexe ne pouvait pas se former par « petites modifications successives », sa théorie « s’écroulerait ». Or, c'est précisément ce que nous observons.

Incohérences

Darwin, une Théorie Fragile mais Devenue Dogme

Karl Popper, philosophe des sciences éminent, a initialement classé le darwinisme comme une « métaphysique de recherche » plutôt que comme une théorie scientifique testable, car elle manquait selon lui de falsifiabilité. Bien qu’il ait plus tard nuancé son propos, il maintint que la sélection naturelle était « un programme de recherche métaphysique » (La Connaissance objective, 1972).

Marcel-Paul Schützenberger, mathématicien et informaticien renommé, a contesté les capacités créatrices des mécanismes darwiniens. Lors d’un symposium en 1966, il déclara que les mutations aléatoires sont « totalement inadéquates » pour rendre compte de la complexité de l'information génétique, évoquant une « crise des fondements » dans la théorie néo-darwinienne.

Michael Behe, biochimiste contemporain, a ravivé le débat avec son concept de complexité irréductible. Dans Darwin's Black Box (1996), il affirme : « Le flagelle bactérien ne fonctionne pas si vous retirez ne serait-ce qu'une seule de ses pièces. Il est donc irréductiblement complexe, et ne peut pas être expliqué par les petites étapes successives postulées par Darwin. »

Stephen Jay Gould, paléontologue pourtant évolutionniste, a reconnu le problème majeur des fossiles. Avec Niles Eldredge, il a proposé la théorie des équilibres ponctués, constatant que « l'extrême rareté des formes transitionnelles dans les fossiles persiste en tant que secret professionnel de la paléontologie » (The Panda's Thumb, 1980).

Richard Lewontin, généticien et biologiste évolutionniste, a révélé le présupposé philosophique sous-jacent à beaucoup de rejets de la conception intelligente. Il écrivait : « Nous [les scientifiques] sommes obligés de préférer des explications matérialistes non testables… car nous ne pouvons pas laisser un Pied Divin franchir la porte » (The New York Review of Books, 1997).

Les débats contemporains sur le néo-darwinisme

Au XXIe siècle, le néo-darwinisme – la synthèse de Darwin avec la génétique moderne – est lui aussi remis en question. Plusieurs courants en sciences de la vie admettent que la mutation aléatoire et la sélection naturelle ne suffisent pas :

- Des chercheurs en biologie des systèmes soulignent que la vie est organisée en réseaux complexes, interdépendants, qui ne s’expliquent pas par un simple empilement de mutations.

- La biologie de l’évolution développementale (évo-dévo) a montré que de grands changements morphologiques peuvent survenir par modifications de gènes régulateurs, ce qui contredit l’idée d’une évolution graduelle lente.

- Des scientifiques comme James Shapiro (Université de Chicago) parlent de « génome intelligent », capable de réorganiser activement son information, ce qui va bien au-delà du hasard.

- Même le projet « Extended Evolutionary Synthesis » (EES), lancé par certains biologistes évolutionnistes eux-mêmes, reconnaît que le modèle néo-darwinien classique est insuffisant et doit être profondément repensé.

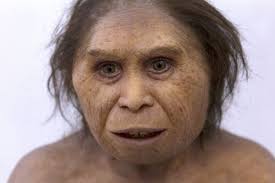

L’Homme : « descendant du singe » ou image de Dieu ? Telle est la question fondamentale. Les manuels scolaires, en affirmant que l’homme descend d’êtres primitifs proches des singes — souvent représentés comme des brutes sans intelligence —, élèvent une simple théorie au rang de fait établi. Pourtant, les données archéologiques elles-mêmes contredisent cette vision réductrice, révélant que ces hommes préhistoriques possédaient des outils sophistiqués, des sépultures rituelles et une culture complexe.

La Parole de Dieu, source de vérité, confirme pleinement cette réalité : dès le commencement, l’homme fut créé intelligent et doué d’une créativité remarquable. Caïn construisit une ville (Genèse 4:17). Jubal fut l’inventeur de la musique (Genèse 4:21). Tubal-Caïn maîtrisait la métallurgie en forgeant des instruments de bronze et de fer (Genèse 4:22). Noé conçut et construisit une arche aux dimensions colossales, un véritable exploit d’ingénierie (Genèse 6). Loin d’être une brute en devenir, l’homme biblique était immédiatement capable d’architecture, d’art, de technologie et d’organisation sociale.

Le véritable déclin de l’humanité n’est donc pas celui d’une lente « évolution » ascendante, mais celui d’une dégradation morale et spirituelle causée par le péché.

En définitive, les scientifiques et les penseurs qui promeuvent les théories de Darwin et autres modèles évolutionnistes placent leur foi non pas dans des preuves irréfutables, mais dans des hypothèses humaines. Ils échangent la vérité révélée de Dieu contre un récit forgé par l’intelligence finie de l’homme. L’apôtre Paul met en garde contre cette tendance en Colossiens 2:8 : « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s’appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. »

Toutes ces théories, bien qu’enseignées dans les écoles comme des dogmes, « ne sont pas prouvées par des faits scientifiques » solides et reposent sur un acte de foi en l’homme et en le hasard. Le choix est donc clair : mettre sa foi dans la « science » humaine, vaine et changeante, ou la placer en Celui qui a créé toute chose avec un dessein parfait et qui nous révèle notre dignité éternelle d’êtres faits à Son image.